❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

日本の大豆飲料市場の評価 – 2024-2031

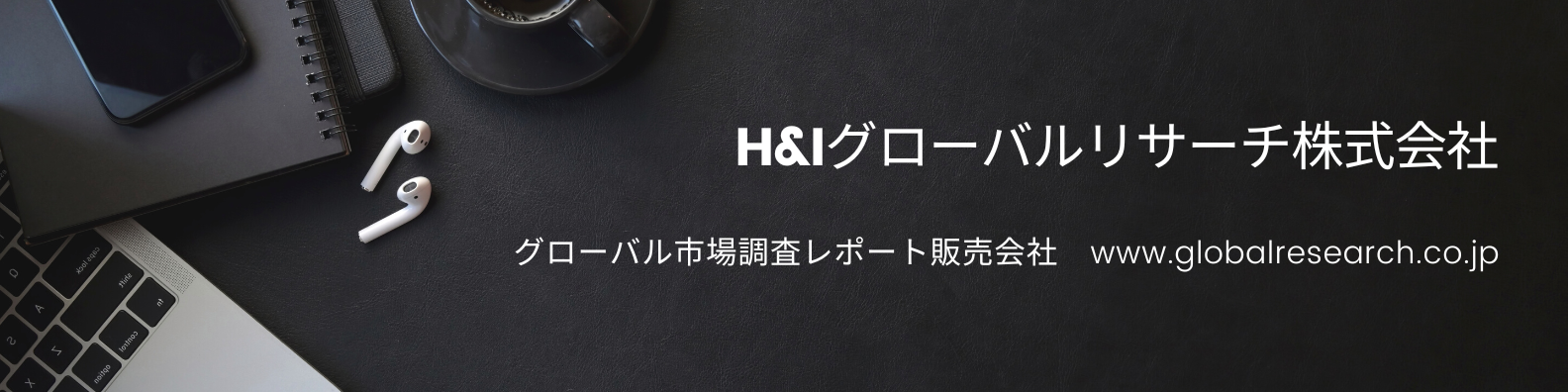

日本の大豆飲料市場は、植物性飲料や乳糖不使用の代替飲料を選ぶ消費者の増加に伴い、急速に拡大しています。大豆飲料はタンパク質を含み、低脂肪で、心臓の健康を促進し、乳製品を含まない代替品を提供するなどの健康上の利点があることでよく知られています。このため、市場規模は2023年に232億1,000万米ドルを超え、2031年には約385億5,000万米ドルに達する見込みです。

植物性と乳糖フリーの食生活が普及するにつれ、日本の大豆飲料市場は急速に拡大。大豆飲料は高タンパク質で健康上の利点が多く、飲料、スムージー、料理などで人気が高まっています。風味や製品処方の改善、持続可能性の重視と乳製品消費量の減少が業界を支えており、これが日本の大豆製品需要を促進しています。日本大豆飲料の需要増加により、市場は2024年から2031年にかけて年平均成長率6.5%で成長します。

日本の大豆飲料市場 定義/概要

大豆飲料は、乳製品や乳糖を含まない大豆由来の植物性飲料。大豆を浸漬、粉砕、ろ過してタンパク質が豊富な製品を製造し、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB12などのビタミンを補うことができます。栄養価が高く、乳製品を使わない代替品を探しているビーガンや乳糖不耐症の人々に人気のある選択肢です。植物性タンパク質を多く含む大豆飲料は、ビーガン、ベジタリアン、乳糖不耐症や牛乳アレルギーの方に特に人気があります。また、植物性食生活やフレキシタリアン・ダイエットを実践している人にも適しており、毎日飲む飲料として、多様で栄養密度の高い選択肢を提供します。豆乳飲料は牛乳の代用品として、ラテ、スムージー、シェイク、料理やお菓子作りによく使われます。豆乳はスープ、ソース、デザートにも使われます。豆乳は、コレステロールを減らすなど心臓に良い効果があるため、バランスの取れた食事をしたい人に人気があります。大豆飲料、特に豆乳は、乳製品の代替品として、様々な料理や飲料に広く利用されています。

ラテ、スムージー、シェイクなどに広く利用され、クリーミーなテクスチャーと繊細な風味を持つ植物由来の選択肢を提供しています。健康と持続可能性を理由に植物性食品を採用する顧客が増える中、大豆飲料の将来は明るい。乳製品の生産が環境に与える影響が広く認識されるようになるにつれ、大豆飲料の魅力は高まるでしょう。継続的な製品の改良と強化により、大豆飲料の魅力と栄養価は高まるでしょう。加工技術の進歩により、大豆飲料の味と食感が改善され、豆の味やギトギト感に関するこれまでの消費者の懸念が解消されつつある。これに加えて、すぐに飲める形態や多様なパッケージが利用できるようになり、大豆飲料の手軽さと入手しやすさが向上しています。

康志向の高まりと植物性代替食品への需要増加が日本の大豆飲料市場の成長を改善?

健康志向の高まりと植物由来の代替食品への需要は、日本の大豆飲料市場における重要な要素です。顧客の健康意識が高まり、栄養価が高く持続可能な飲料オプションを求めるようになるにつれ、大豆飲料の人気が高まっています。日本健康食品協会の2023年版報告書によると、日本の植物性飲料市場は2020年から2022年の間に35%増加し、大豆飲料がその多くを占めています。

この拡大傾向は、日本のメーカーが消費者の需要の変化に対応して大豆飲料の製品ラインを作り、多様化することを促しています。大豆飲料は、ビタミン、ミネラル、機能性添加物を含む濃縮タイプなど、栄養プロフィールを改善したものがますます開発されています。市場はまた、日本の洗練された健康志向の消費者層を反映して、従来のプレーン豆乳からフレーバー付きオプション、機能性健康飲料、プレミアムオーガニックオプションに至るまで、製品のバラエティも拡大しています。

高い製造コストと近代的製造プロセスへの限られたアクセスは日本の大豆飲料市場の成長を制限するか?

高い生産コストと最新の製造技術への限られたアクセスが、日本の大豆飲料分野の拡大を妨げる可能性がある。飲料事業は、原材料価格の高騰、生産コスト、技術開発のためにかなりの問題に直面しています。日本飲料工業組合の2023年版報告書によると、大豆価格、包装料、エネルギーコストの上昇により、大豆飲料メーカーの生産コストは2020年から2022年の間に33%上昇。このような経済的な制約は、製造業者、特に資金力の乏しい中小企業にとって大きな課題となります。

小規模な大豆飲料メーカーは、高度な製造技術を導入し、競争力のある製造工程を維持する上で大きな障害となっています。最新の加工設備、自動化された生産ライン、新しい包装方法がないため、市場で効果的に競争する能力は限られています。日本の農水省が実施した調査によると、小規模飲料メーカーの60%近くが技術的限界を抱えており、その結果、生産コストが上昇し、操業効率が悪化しています。こうした技術的限界は市場を競争上かなり不利な立場に追いやり、その成長の可能性と、独創的で高品質の大豆飲料製品に対する消費者の期待の変化に対応する能力を制限する可能性がある。

カテゴリー別アキュメンツ

植物由来、栄養豊富、乳製品不使用製品に対する消費者需要の増加が豆乳市場の成長を促進?

豆乳市場の成長を促進する主な要因はいくつかあると予想されます。消費者は、健康と環境の持続可能性の両方を促進する、植物ベースで栄養豊富な乳製品不使用の選択肢をますます求めるようになっています。Plant-Based Foods Associationの2022年の市場予測によると、豆乳カテゴリーは2019年から2022年の間に28%増加し、消費者の食生活の選択に大きな変化が起きていることを示しています。豆乳は、その栄養プロファイル、適応性、環境への影響の低さから、健康志向の顧客の間で人気が高まっています。

このような食生活のトレンドの進展は、特に植物性飲料の健康と環境への利点に対する認識が高まるにつれて、豆乳需要に大きな影響を与えると予測されます。メーカー各社は、栄養プロファイル、味、機能的利点を改善した斬新な豆乳製品を開発することで対応しています。市場調査によると、豆乳はあらゆる年齢層や食嗜好の人々の間で人気が高まっており、特に持続可能で健康志向の食品を求める市場が増加しています。この傾向は、乳糖不耐症に関する知識の増加、環境問題への懸念、より多様な食生活の選択肢への欲求によってもたらされています。

環境配慮型パッケージに対する消費者の嗜好は、市場のテトラパックカートンセグメントの成長を促進するか?

環境に優しいパッケージング・ソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、テトラパック・カートン市場のパッケージング部門は拡大しています。環境意識が高まるにつれ、持続可能でリサイクル可能な革新的なパッケージング技術を求める傾向が明確になっています。Sustainable Packaging Coalitionによると、環境配慮型パッケージングの選択肢は2019年から2022年の間に38%増加し、テトラパックカートンは食品や飲料を含むさまざまな業界で重要な持続可能なパッケージングの選択肢として浮上しています。

こうした動きは、テトラパック容器セグメントの継続的な成長を支えるものと期待されます。パッケージング・メーカーは、製品の品質と賞味期限を維持しながら環境への影響を低減する、革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションの開発に注力しています。パッケージング・リサーチ・インスティテュートは、リサイクル素材を取り入れ、プラスチック含有量を削減し、パッケージング全体の持続可能性を高める傾向が強まっていることを挙げています。より多くのお客様とブランドが環境への責任を重視する中、テトラパックのカートンのカテゴリーは、持続可能なパッケージング・ソリューションの将来において重要な役割を果たすでしょう。

国別/地域別アキュメンツ

植物性飲料への消費者需要の高まりは関東地域の大豆飲料市場の成長を促進するか?

植物性飲料に対する消費者の需要の高まりが、関東地域の大豆飲料ビジネスを前進させています。健康志向の消費者は、従来の乳製品に代わる栄養価が高く持続可能な代替品を求めるようになっています。日本の農林水産省が発表した2022年の市場調査報告書によると、関東地方の植物性飲料市場は2021年に28%拡大し、大豆飲料がこの成長の大部分を占めています。この拡大には、健康上の利点に対する意識の高まり、環境への配慮、食生活の選択肢の変化が関係しています。

大豆飲料の人気の拡大は、この地域の食品・飲料環境を変化させています。メーカー各社は消費者の需要に対応し、栄養プロフィールを改善し、さまざまな味や有効成分を配合した大豆飲料の新製品を製造しています。日本健康食品協会によると、関東地方の大豆飲料メーカーは、栄養強化、低糖質、高級オーガニックなど、さまざまな栄養要求を満たす製品を生み出すために研究開発に大規模な投資を行っています。

植物性飲料への消費者の関心の高まりが関西の大豆飲料市場の成長を促進?

植物性飲料に対する消費者の関心の高まりは、関西の大豆飲料市場の拡大を後押しすると予想されます。この地域では、健康志向やエコロジーに配慮した料理を求める動きが顕著です。日本飲料工業会の2022年市場調査分析によると、関西地域の植物性飲料消費量は2018年から2022年にかけて35%増加し、中でも大豆飲料が顕著なセグメントとして浮上しています。この増加は、食生活パターンの変化、健康意識の向上、環境に優しい食品オプションへの関心の高まりを反映しています。

栄養価が高く、植物由来の代替食品に対する消費者の需要の拡大により、大豆飲料は関西地域で大きく成長する市場となっています。地元の生産者は、栄養強化の代替品、低糖質の製品、プレミアムオーガニックオプションなど、幅広い消費者の嗜好に応える独創的な製品ラインを発売することで対応しています。関西農政局によると、大豆飲料メーカーが特定の栄養要求や味覚嗜好を満たすために独自の配合を考案し、製品革新が著しく進んでいるとのこと。

競争状況

日本の大豆飲料市場はダイナミックで競争の激しい市場であり、さまざまなプレーヤーが市場シェアを争っているのが特徴である。これらのプレーヤーは、提携、合併、買収、政治的支援といった戦略的計画の採用を通じて、その存在感を確固たるものにしようと躍起になっています。これらの企業は、多様な地域の膨大な人口に対応するため、製品ラインの革新に注力しています。

日本の大豆飲料市場で事業を展開している著名な企業には、以下のような企業があります:

-

- Kikkoman Corporation

- Lam Soon Group

- Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

- MARUSAN-AI Co., Ltd

- The Hain Celestial Group

最新動向

- 2023年3月、ヘイン・セレスティアル・グループはFoodEx Japan 2023のトレードイベントに参加し、クリーンラベルの代替品を含む大豆由来飲料の進歩を示しました。

- 2024年11月、マルサンアイ株式会社は、ホットチョコレートをイメージした豆乳飲料など、冬季限定フレーバーの豆乳を発売しました。

日本の大豆飲料市場:カテゴリー別

種類別:

- 豆乳

- 大豆ベースのヨーグルト

包装の種類別:

- テトラパックカートン

- プラスチックボトル

流通チャネル

- スーパーマーケット/ハイパーマーケット

- オンライン小売

地域

- 関東

- 関西

1 日本の大豆飲料市場の紹介

1.1 市場の概要

1.2 レポートのスコープ

1.3 前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 検証市場調査の調査方法

3.1 データマイニング

3.2 バリデーション

3.3 一次インタビュー

3.4 データソース一覧

4 日本の大豆飲料市場の展望

4.1 概要

4.2 市場ダイナミクス

4.2.1 推進要因

4.2.2 抑制要因

4.2.3 機会

4.3 ポーターズファイブフォースモデル

4.4 バリューチェーン分析

5 日本の大豆飲料市場:種類別

5.1 概要

5.2 豆乳

5.3 大豆ベースのヨーグルト

6 日本の大豆飲料市場:包装種類別

6.1 概要

6.2 テトラパックカートン

6.3 ペットボトル

7 日本の大豆飲料市場:流通チャネル別

7.1 概要

7.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

7.3 オンライン小売

8 日本の大豆飲料市場:地域別

8.1 概要

8.2 日本

8.2.1 関東

8.2.2 関西

9 日本の大豆飲料市場:競争環境

9.1 概要

9.2 各社の市場ランキング

9.3 主要開発戦略

10 企業プロフィール

10.1 キッコーマン

10.1.1 概要

10.1.2 業績

10.1.3 製品展望

10.1.4 主要な開発

10.2 ラムスングループ

10.2.1 概要

10.2.2 業績

10.2.3 製品の見通し

10.2.4 主要な開発

10.3 大塚製薬株式会社

10.3.1 概要

10.3.2 業績

10.3.3 製品展望

10.3.4 主要開発品

10.4 マルサンアイ株式会社

10.4.1 概要

10.4.2 業績

10.4.3 製品展望

10.4.4 主な展開

10.5 ヘイン・セレスティアル・グループ

10.5.1 概要

10.5.2 業績

10.5.3 製品の展望

10.5.4 主要開発

11 主要開発

11.1 製品の上市/開発

11.2 合併と買収

11.3 事業拡大

11.4 パートナーシップと提携

12 付録

12.1 関連研究

❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖