❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

日本の燃料電池市場の評価 – 2024-2031

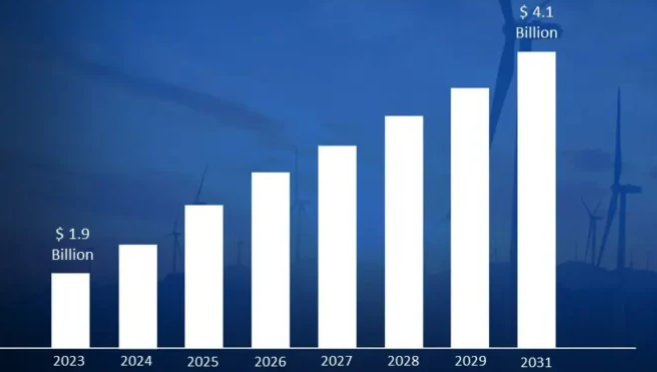

日本の燃料電池市場は、政府がカーボンニュートラルの達成と化石燃料への依存度の低減に努める中、需要が増加しています。日本は経済の脱炭素化に向けた高い計画を掲げており、燃料電池はこうした取り組みにおいて重要な役割を果たしています。日本政府は、燃料電池のような持続可能なエネルギー技術の利用を奨励する規制や財政的インセンティブを採用しており、これによって市場は2023年に19億米ドルの収益を突破し、2031年には約41億米ドルの評価額に達します。

輸入化石燃料への依存は、エネルギー多様化の重要性を浮き彫りにしており、燃料電池は国産の水素を使用することで可能な選択肢を提供します。また、燃料電池は電力網に広く組み込まれつつあり、信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵・分配方法を提供することで、2024年から2031年までの年平均成長率は10.1%に達します。

日本の燃料電池市場 定義/概要

日本は、クリーンエネルギー目標を達成するための発明と導入に重点を置き、燃料電池技術の世界的リーダーとして台頭してきました。燃料電池は、水素と酸素を混合し、水を唯一の副産物としてエネルギーを生産する電気化学装置です。この技術に対する日本のコミットメントは、化石燃料への依存を減らし、二酸化炭素排出量を削減することを目的としたエネルギー計画に由来しています。燃料電池は、その効率性、信頼性、環境への優しさから、日本では様々な用途に広く使用されています。住宅環境では、燃料電池は、電気と暖房を住宅に供給するエネファームのようなマイクロ熱電併給(CHP)システムに統合されています。日本における燃料電池の将来は、新たな技術との融合や新分野への展開にかかっています。燃料電池は、スマートグリッドに電力を供給し、再生可能エネルギーの貯蔵を促進することで、カーボンニュートラルに重要な役割を果たすと予測されています。

水素インフラの進展は日本の燃料電池市場を牽引するか?

経済産業省は、2018年から2023年の間に水素ステーションが156%増加すると報告しています。この急速な増加は、2030年までに水素ステーションを現在の208カ所から1,000カ所以上に増やすという日本の野心的な目標が原動力となっており、燃料電池事業の大幅な成長をもたらしています。水素インフラ整備に対する日本のコミットメントは、多額の投資と用途の増加によって実証されています。

インフラ整備は、いくつかの家庭用および商業用アプリケーションに見られるように、輸送だけにとどまりません。環境省によると、家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置台数は2023年までに40万台に達し、前年比35%増となる見込み。さらに、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の報告によると、燃料電池による発電容量は2020年の375MWから2023年には約950MWに増加し、日本のエネルギー環境における水素インフラの重要性が高まっていることを示しています。

製造コストの高さが日本の燃料電池市場の妨げに?

製造コストの高さは、日本の燃料電池事業拡大の主な障壁となっています。これらのコストは主に、触媒に白金などの希少で高価な材料を使用すること、複雑な製造工程、効率と信頼性を保証するための高度な技術の必要性などに起因しています。燃料電池はコストが高いため、従来のエネルギー源や、太陽光発電や風力発電などの再生可能技術に比べて競争力が低い。さらに、製造、貯蔵、配送を含む水素インフラの建設は、企業や消費者にさらなるコスト負担を強いることになります。

燃料電池技術の利用から大きな恩恵を受ける可能性のある日本の中小企業は、初期投資が法外であると感じることが多い。さらに、製造のための原材料を輸入に頼ることは、特に世界的な市場価格の変動に照らして、コスト関連の懸念を引き起 こします。このような経済的な障壁は、市場への浸透と技術革新を遅らせ、政府の政策や環境上の要請が有利であるにもかかわらず、燃料電池の使用を遅らせる可能性があります。大幅なコスト削減や政府補助金の拡大がなければ、高い製造コストは日本の燃料電池市場拡大の大きな障害であり続ける可能性があります。

カテゴリー別アキュメンス

汎用性と効率が種類別セグメントの成長を牽引?

固体高分子形燃料電池(PEMFC)は、その適応性、効率、さまざまな用途への適合性により、圧倒的なシェアを占めています。PEMFCは低温で作動するため、短時間で始動でき、輸送、住宅、ポータブル電源の用途に適しています。日本では、水素自動車や水素バスなどの自動車や、エネファームのような家庭用超小型熱電併給(CHP)システムに広く使われています。PEMFCは小型でパワーウェイトレシオに優れているため、機動性や柔軟性が要求される産業では特に魅力的です。さらに、日本政府が特に交通機関や家庭用エネルギー・システムでの水素エネルギー利用を推進しているため、PEMFC技術の導入が急がれ、市場でのリーダーシップが強化されています。

PEMFCの優位性は、白金触媒のような高価な部品への依存を減らすことを目的とした、材料と製造技術の継続的な開発によってさらに強化されています。この画期的な進歩により、コストに関する懸念が解消され、PEMFCは他の種類の燃料電池に対してより競争力を持つようになりました。溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)やダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)のような他の燃料電池は、運転上の制約や材料上の制約から特殊な市場で使用されています。PEMFCは、業界を問わず汎用性があり、日本の持続可能なエネルギー目標に合致しているため、燃料電池事業の普及と継続的な技術革新に拍車をかけています。

高い人口密度と都市化がアプリケーション・セグメントを牽引?

燃料電池の定置用途は、主に家庭用マイクロ熱電併給(CHP)システムの急速な普及により、主要な分野となっています。家庭にエネルギーと熱を供給するエネファーム・システムは、最も成功した定置型燃料電池アプリケーションのひとつです。この方式は、日本の強力なエネルギー効率規制とCO2排出削減のための政府のインセンティブを利用しています。家庭用燃料電池は、エネルギー安全保障を重視する日本の政策により、停電時に信頼性の高いバックアップ電力を供給しつつ、国家送電網への依存度を下げることができるため、人気が高まっています。

輸送用アプリケーションは急速に進化していますが、定置用システムと比較するとまだ初期段階にあります。水素を燃料とする自動車、バス、トラックを含む燃料電池自動車(FCV)は、日本がクリーンなモビリティを求める世界的な闘いをリードする中で人気を集めています。燃料補給ステーションを含む水素インフラに対する日本政府の支援は、この分野の急成長を後押ししています。しかし、水素燃料の高コストと充填ステーションの不足が、燃料電池車の幅広い普及を妨げています。

国・地域別アキュメンス

経済と技術のハブが東京の市場を牽引?

日本の水素・燃料電池研究施設の40%以上を擁する東京は、日本の経済・技術の中心地として、日本の燃料電池産業を支配しています。東京都によると、2023年までに5,000以上の家庭用燃料電池システムが導入される予定です。東京の経済的・技術的環境は、燃料電池分野の拡大に大きく貢献しています。経済産業省(METI)によると、東京都は日本の燃料電池設置台数の45%以上を占め、商業用燃料電池システムは2020年から2023年の間に68%拡大します。

重要な研究機関や企業の本社が存在することも、市場拡大を後押ししています。東京工業大学は、2019年から2023年にかけて燃料電池関連の研究プロジェクトが75%増加し、産業パートナーとの活発な共同研究が200件以上あると報告。東京都には日本の都市で最多となる28カ所の水素ステーションがあり、約2,500台の燃料電池車に対応しています。日本水素協会の報告によると、東京の企業は2023年に燃料電池技術開発に1,200億円(8億ドル)を投資しており、この分野への日本の企業投資総額の55%を占めています。

地元産業界と公共部門の需要拡大が福岡市の市場を牽引?

福岡市は、水素エネルギー国家戦略特区に指定され、2021年には日本初の商用規模の水素ステーションがオープンする予定であることから、日本で最も急成長している燃料電池産業の拠点として浮上しています。水素社会」の実現に向けた福岡市の積極的な取り組みにより、官民ともに燃料電池の導入が比類ないレベルで進んでいます。福岡の地場産業の需要は大きな市場成長を生み出しており、福岡市は2020年から2023年にかけて燃料電池の設置が156%増加すると報告しています。水素エネルギー福岡戦略会議によると、同市は2023年までに住宅用燃料電池システム(エネファーム)を約3,200台導入し、2019年から75%増加。

燃料電池技術に対する公的セクターの支援も同様に素晴らしい。福岡市の報告によると、市庁舎の65%が発電に燃料電池技術を使用しており、2019年の15%から増加しています。福岡市交通局によると、同市の公共交通システムは2023年までに25台の燃料電池バスを導入し、2025年までに100台まで増やす計画。福岡水素エネルギー研究センターによると、公共部門の燃料電池導入により、福岡市の二酸化炭素排出量は年間約45,000トン削減されたとのこと。

競争状況

日本の燃料電池市場は、多様なプレーヤーが市場シェアを争っていることを特徴とする、ダイナミックで競争の激しい市場です。これらのプレーヤーは、提携、合併、買収、政治的支援などの戦略的計画の採用を通じて、その存在感を確固たるものにしようと躍起になっています。これらの企業は、多様な地域の膨大な人口に対応するため、製品ラインの革新に注力しています。

日本の燃料電池市場で事業を展開している著名な企業には、以下のようなものがあります:

Panasonic Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Mitsubishi Power Ltd., Fuji Electric Co., Ltd., Ballard Power Systems, Plug Power Inc., Bloom Energy, Toyota Motor Corporation.

最新動向

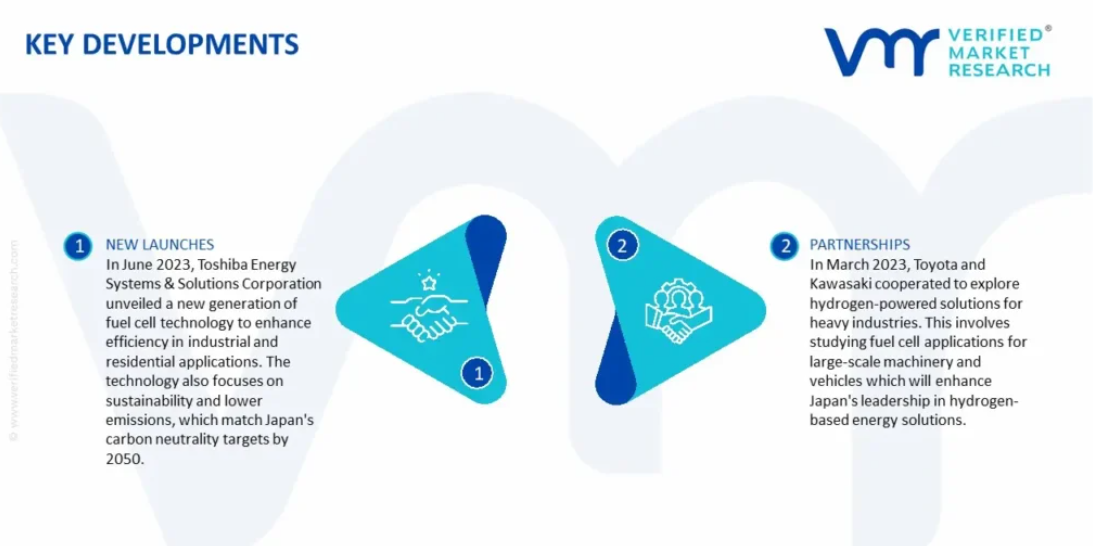

- 2023年6月、東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社は、産業用および家庭用アプリケーションの効率を高める新世代の燃料電池技術を発表。この技術は、持続可能性と低排出量にも重点を置いており、2050年までの日本のカーボンニュートラル目標に適合。

- 2023年3月、トヨタ自動車と川崎重工は、重工業向け水素エネルギーソリューションの研究開発で協力。トヨタと川崎重工は、2023年3月、水素を利用した重工業向けソリューションの研究開発で協業しまし

日本の燃料電池市場:カテゴリー別

種類別

- 固体高分子形燃料電池(PEMFC)

- 固体酸化物形燃料電池(SOFC)

- 溶融炭酸塩燃料電池(MCFC)

- ダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)

- リン酸型燃料電池(PAFC)

- その他

アプリケーション

- 定置型

- 輸送用

- ポータブル

地域

- 日本

1 日本の燃料電池市場の紹介

1.1 市場の概要

1.2 レポートのスコープ

1.3 前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 検証市場調査の調査方法

3.1 データマイニング

3.2 バリデーション

3.3 一次インタビュー

3.4 データソース一覧

4 日本の燃料電池市場の展望

4.1 概要

4.2 市場ダイナミクス

4.2.1 推進要因

4.2.2 抑制要因

4.2.3 機会

4.3 ポーターズファイブフォースモデル

4.4 バリューチェーン分析

5 日本の燃料電池市場:種類別

5.1 概要

5.2 プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)

5.3 固体酸化物形燃料電池(SOFC)

5.4 溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)

5.5 直接メタノール型燃料電池(DMFC)

5.6 リン酸型燃料電池(PAFC)

5.7 その他

6 日本の燃料電池市場:用途別

6.1 概要

6.2 定置用

6.3 輸送用

6.4 ポータブル

7 日本の燃料電池市場:地域別

7.1 概要

7.2 日本

8 日本の燃料電池市場の競争環境

8.1 概要

8.2 各社の市場ランキング

8.3 主要開発戦略

9 企業プロファイル

9.1 パナソニック株式会社

9.1.1 概要

9.1.2 業績

9.1.3 製品展望

9.1.4 主要な開発

9.2 東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社

9.2.1 概要

9.2.2 業績

9.2.3 製品展望

9.2.4 主な展開

9.3 三菱電機株式会社

9.3.1 概要

9.3.2 業績

9.3.3 製品展望

9.3.4 主な展開

9.4 富士電機株式会社

9.4.1 概要

9.4.2 業績

9.4.3 製品展望

9.4.4 主要開発製品

9.5 バラード・パワー・システムズ

9.5.1 概要

9.5.2 業績

9.5.3 製品の見通し

9.5.4 主要開発製品

9.6 プラグパワー社

9.6.1 概要

9.6.2 業績

9.6.3 製品展望

9.6.4 主要開発

9.7 ブルームエナジー

9.7.1 概要

9.7.2 業績

9.7.3 製品の見通し

9.7.4 主な展開

9.8 トヨタ自動車

9.8.1 概要

9.8.2 業績

9.8.3 製品展望

9.8.4 主要開発

10 主要開発

10.1 製品の上市/開発

10.2 合併と買収

10.3 事業拡大

10.4 パートナーシップと提携

11 付録

11.1 関連研究

❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖