❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

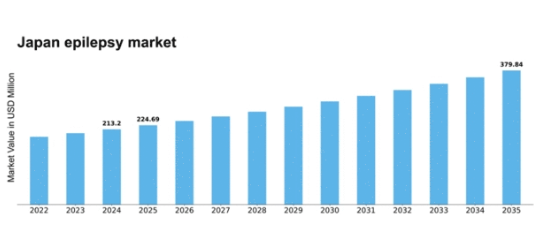

MRFRの分析によると、2024年の日本のてんかん治療市場規模は2億1320万米ドルと推定された。日本のてんかん市場は、2025年の2億2469万米ドルから2035年までに3億7984万米ドルへ成長し、予測期間(2025年~2035年)において年平均成長率(CAGR)5.39%を示すと予測されている。

主要市場動向とハイライト

日本のてんかん市場は、治療法の進歩と認知度向上により顕著な成長を遂げている。

- てんかんに関する認知度と教育の向上により、患者の治療への関与と服薬遵守が促進されている。

- 新薬や新療法を含む治療法の進歩が市場環境を拡大している。

- デジタルヘルスソリューションの統合が、てんかんケアにおける患者モニタリングと管理を変革している。

- てんかんの有病率増加と政府の資金支援施策が市場成長を牽引する主要要因である。

日本てんかん市場

CAGR

5.39%

市場規模と予測

2024年市場規模213.2 (百万米ドル)2035年市場規模379.84 (百万米ドル)

主要企業

UCB(ベルギー)、Eisai(日本)、Pfizer(米国)、Novartis(スイス)、GlaxoSmithKline(英国)、Bristol-Myers Squibb(米国)、Sanofi(フランス)、Johnson & Johnson(米国)、AbbVie(米国)

日本のてんかん市場動向

日本のてんかん市場は現在、認知度の向上、治療法の進歩、患者数の増加が相まって、顕著な発展を遂げている。日本におけるてんかんの有病率は、医療提供者や製薬企業が革新的な治療法や診断ツールの改善に注力するきっかけとなっている。この変化は、患者の治療成果や生活の質を向上させるとともに、この疾患に伴う社会的偏見の軽減につながる可能性がある。さらに、日本政府はてんかんの理解を深めるための研究イニシアチブや資金提供プログラムを積極的に推進しており、治療方法における画期的な進展につながる可能性がある。加えて、デジタルヘルスソリューションの導入により、てんかん市場の状況は変化しつつある。遠隔医療やモバイルヘルスアプリケーションが普及し、患者が自身の状態をより効果的に管理できるようになっている。これらの技術は、患者と医療専門家間のコミュニケーションを促進し、タイムリーな介入と個別化されたケアを保証する可能性がある。市場が成長を続ける中、政府機関、医療提供者、テクノロジー企業を含むステークホルダー間の連携は、イノベーションを促進し、日本のてんかん患者への医療アクセスを改善するために不可欠であると考えられます。

認識向上と教育の進展

日本ではてんかんに関する認識向上がますます重視されています。疾患そのもの、その症状、利用可能な治療法について一般市民に情報を提供するための啓発キャンペーンが実施されています。この傾向はスティグマを軽減し、個人が医療支援を求めることを促すことで、診断率の向上につながる可能性があります。

治療法の進歩

てんかん治療市場では治療手法が大きく進歩している。新たな抗てんかん薬や治療法が開発され、効果の向上と副作用の軽減が図られている。この傾向は患者の生活の質を向上させ、より個別化された治療計画の提供につながる可能性がある。

デジタルヘルスソリューションの統合

デジタルヘルス技術の統合がてんかん管理を変革している。遠隔医療サービスやモバイルアプリケーションが普及し、患者が自身の状態をモニタリングし、医療提供者と効率的にコミュニケーションを取ることが可能になっている。この傾向は患者の治療への関与と治療遵守の向上につながる可能性がある。

日本てんかん市場の推進要因

てんかん有病率の増加

日本におけるてんかんの発生率上昇は、てんかん市場にとって重要な推進要因である。最近の推定では、日本の約200人に1人がてんかんに罹患しており、これは約60万人がこの疾患を抱えて生活していることを意味する。この増加する患者人口は、医療サービスの強化と治療選択肢の拡充を必要とし、それによって市場成長を促進している。この有病率の増加は、遺伝的素因や環境的影響など様々な要因に起因している。てんかんに対する認識が広がるにつれ、より多くの患者が医療を求めるようになり、てんかん市場における革新的治療法や管理ソリューションへの需要をさらに促進する見込みである。その結果、医療提供者や製薬会社は、この患者層の特定のニーズに対応する標的治療の開発に注力しており、今後数年間でより強固な市場環境が形成される可能性がある。

政府の取り組みと資金提供

医療アクセスの改善とてんかん研究への資金提供を目的とした政府の取り組みは、日本のてんかん市場形成において極めて重要な役割を果たしている。日本政府は、薬剤補助や専門クリニック支援など、てんかん患者のケアの質向上を図る様々なプログラムを実施している。近年ではてんかん研究への資金提供が増加しており、政府は治療の進歩と患者ケアに焦点を当てた研究を支援するため、年間約20億円を割り当てている。これらの施策は患者の治療成果を向上させるだけでなく、製薬企業による新規治療法開発への投資を促進している。その結果、研究開発活動の増加に牽引されてんかん市場は成長を遂げ、最終的に患者にとってより効果的な治療選択肢が生まれる見込みである。

治療における技術革新

治療法の技術的進歩は日本のてんかん市場に大きな影響を与えている。反応性神経刺激療法や高度な外科手術技術といった革新は、薬剤抵抗性てんかん患者にとって有効な選択肢として台頭している。発作活動をモニタリングするウェアラブルデバイスの導入も普及が進み、患者と医療提供者に疾患管理向上のための貴重なデータを提供している。これらの技術の市場は今後5年間で約8%のCAGRで成長すると予測されており、効果的で個別化された治療ソリューションへの需要増加を反映している。これらの技術が進化を続けるにつれ、患者の生活の質を向上させると同時に、てんかん市場内の成長を促進することが期待される。

個別化医療への需要高まり

日本のてんかん市場において、個別化医療への移行が顕著になりつつある。患者は自身の遺伝的・表現型特性を考慮したオーダーメイド治療計画を求める傾向が強まっている。この潮流は、個々の反応に基づく薬剤選択を可能にする薬理ゲノミクスの進展によって支えられている。その結果、製薬企業は特定の患者プロファイルに対応する個別化治療法の開発研究に投資を進めている。てんかん領域における個別化医療市場は拡大が見込まれており、年間約10%の成長率が予測されている。このカスタマイズされた治療選択肢への需要は、てんかん市場の構造を再構築し、イノベーションを促進するとともに患者の治療成果を向上させる可能性が高い。

メンタルヘルスと併存疾患への注目の高まり

てんかんと精神疾患の相互関係への認識が、日本のてんかん市場にますます影響を与えている。研究によれば、てんかん患者の約50%が不安障害やうつ病などの精神疾患を併発している。この認識の高まりを受け、医療提供者はてんかん治療に精神保健支援を統合する、より包括的なアプローチを採用し始めている。その結果、発作管理とメンタルヘルスニーズの両方に対応する包括的な治療計画への需要が高まっている。この傾向は、てんかん市場における新たな治療選択肢と支援サービスの開発を促進し、最終的には患者のケア全体の質を向上させる可能性が高い。

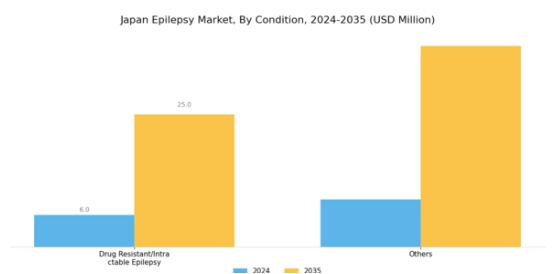

てんかん市場における疾患状況の洞察

日本てんかん市場における「疾患状況」セグメントは、国民の健康における重要な側面を包含し、主に患者の生活の質に影響を与える様々なてんかんの症状に焦点を当てています。特に懸念されるのは薬剤耐性/難治性てんかんで、日本のてんかん患者の相当な割合を占めています。この層は標準治療による発作管理の難しさを示しており、医療費の増加や家族・介護者への負担増につながっています。

この疾患の有病率は革新的な治療法への強い需要を喚起しており、この分野における研究開発の緊急性を浮き彫りにしている。さらに、日本政府による医療政策などの支援インフラは、てんかんに苦しむ患者が現代的な治療選択肢をより良く利用できるようにすることを目指している。日本が医療提供の強化に努める中、てんかん関連疾患への焦点は、患者のケア改善に向けた国の取り組みだけでなく、医療技術と医薬品の進歩によって牽引される市場成長の可能性も反映している。

薬剤耐性/難治性てんかんに加え、その他のてんかん形態も重要なセグメントを形成しており、個別化された介入を必要とする多様な神経学的パターンを示している。てんかんの種類の複雑さと多様性は、製薬企業や医療提供者が各患者の固有のニーズに対応する個別化治療レジメンを開発する重要な機会を提供している。てんかんに関する認識と教育の高まりにより、日本はスティグマの軽減と早期診断促進に資する環境を育んでおり、これにより本疾患に罹患した人々の予後全体が改善されている。

この包括的ケアと革新への志向は、医学の継続的進歩と患者アウトカム改善への注目の高まりに牽引され、日本のてんかん市場をダイナミックかつ進化する領域として位置づけている。政府の支援、社会的認知、科学的進歩の組み合わせが、市場の継続的な拡大を支えると予想され、多様なてんかん状態の効果的な管理が日本国民にとってより実現可能となる未来への道筋を拓くでしょう。

てんかん市場の診断と治療に関する洞察

てんかん市場の診断と治療に関する洞察

日本てんかん市場における診断と治療セグメントは、人口の相当な割合に影響を与えるこの神経疾患の管理において極めて重要な役割を果たしています。神経疾患の増加に伴い、高度な画像診断技術や筋電図検査を活用した正確な診断が不可欠であり、これによりてんかんタイプを区別し効果的な管理戦略が可能となる。治療選択肢は進化を続けており、抗てんかん薬と外科的介入が中心で、これらは発作頻度の低減と患者の生活の質向上に根本的に寄与する。これらの治療法の効率的な統合は、患者アウトカムの向上に向けた有望な方向性を示している。

日本の医療環境は革新的なアプローチを支援しており、地方自治体や医療機関はガイドラインの更新や資金提供イニシアチブを通じててんかんケアを優先している。さらに、高まる社会的認知と啓発活動が改善された治療法への需要を促進しており、業界成長に好影響を与えている。この分野が発展を続ける中、研究者や実務者は治療法の洗練、患者支援システムの強化、そして日本てんかん市場産業全体の向上に貢献すべく、引き続き注力している。

てんかん市場 エンドユース別インサイト

てんかん市場 エンドユース別インサイト

日本てんかん市場のエンドユース分野は、全国的なてんかんケア・治療施設の全体像に大きく寄与している。病院は診断・治療の主要拠点として、高度な技術と専門スタッフを備え、最適な患者ケアを確保している。診療所も、アクセスしやすい外来サービスを提供し、患者の経過観察と管理を強化する上で重要な役割を果たしています。さらに、外来手術センターは、入院期間を最小限に抑えながら効率的な外科的介入に対する需要の高まりに対応しています。診断センターは、効果的なてんかん管理に不可欠な高度な画像診断やモニタリング技術を活用し、タイムリーかつ正確な評価を行う上で不可欠です。

その他カテゴリーには、遠隔医療や行動医療サービスなど、治療枠組み全体を同様に強化する様々な施設やサービスが含まれます。日本におけるてんかんの有病率増加と、医療インフラに対する政府支援が相まって、これらの施設の重要性を高めています。さらに、治療手法の進歩とてんかん治療に関する認知度向上は、これらのエンドユース施設内の成長を促進し、日本のてんかん市場の未来を形作っています。医療システムが進化する中、患者中心でアクセスしやすい治療への焦点が、市場の進展を引き続き主導していくでしょう。

主要企業と競争環境

日本のてんかん市場は、イノベーション、戦略的提携、患者中心ソリューションへの注力によって形成される競争環境が特徴である。エーザイ(日本)、UCB(ベルギー)、ファイザー(米国)などの主要企業は、製品ポートフォリオの強化と市場プレゼンスの拡大に積極的に取り組んでいる。エーザイ(日本)は特にてんかん患者の未充足ニーズに焦点を当て、新規治療法開発のリーダーとしての地位を確立している。UCB(ベルギー)は研究開発を通じた革新への取り組みを強調し、ファイザー(米国)は広範なグローバルネットワークを活用して自社てんかん治療薬の流通とアクセス向上を図っている。これらの戦略が相まって、治療選択肢と患者ケアの進歩を促進するダイナミックな競争環境を形成している。

事業戦略面では、効率化とコスト削減のため、製造の現地化やサプライチェーンの最適化が進んでいる。市場構造は中程度の分散状態にあり、複数の企業がシェア争いを展開している。ただし、イノベーションや患者エンゲージメントの動向を牽引する大手企業の影響力は大きい。この競争構造により、日本全国の患者の多様なニーズに応える幅広い治療選択肢が提供されている。

2025年10月、エーザイ(JP)は主要技術企業との提携を発表し、医薬品開発プロセスへ人工知能(AI)を統合した。この戦略的措置により研究効率が向上し、新治療法の市場投入期間が短縮される見込みで、てんかん市場におけるエーザイの競争優位性強化が期待される。AI統合は精密医療への潮流に沿い、より個別化された治療選択肢の創出につながる可能性がある。

2025年9月、UCB(ベルギー)はてんかん治療薬の服薬遵守率向上を目的とした新たなデジタルプラットフォームを立ち上げた。この取り組みはUCBの患者中心ソリューションへの注力を示すとともに、慢性疾患管理における技術の重要性を浮き彫りにしている。患者と医療提供者間のコミュニケーションを促進するツールを提供することで、UCBは治療成果の向上と市場での地位強化を図ると見込まれる。

2025年8月、ファイザー(米国)は日本の地方地域におけるてんかん治療薬へのアクセス向上を目的に、地域の医療提供者との提携を拡大した。この戦略的行動は、医療格差の解消と患者が必要な治療を受けられる環境整備への同社の取り組みを強調している。地域展開に注力することで、ファイザーは市場シェアを拡大するだけでなく、医療サービスが行き届いていない人々の健康状態改善にも貢献している。

2025年11月現在、てんかん市場における最新動向は、デジタル化、持続可能性、AIなどの先進技術の統合に重点が置かれていることを示している。戦略的提携は、企業が能力強化と事業範囲拡大のために協力する中で、ますます重要性を増している。今後の展望として、競争上の差別化は従来の価格競争から、イノベーション、技術進歩、サプライチェーンの信頼性への焦点へと移行する可能性が高い。この転換は最終的に患者の治療成果向上と、より持続可能な市場環境につながるだろう。

業界動向

日本てんかん市場における最近の動向は、各社が大きな進展を見せるダイナミックな状況を示している。2023年8月、アッヴィはてんかん治療薬ポートフォリオの拡充を発表し、患者の服薬遵守率向上を目的とした新製剤を発売した。ジョンソン・エンド・ジョンソンのヤンセン部門は革新的なてんかん治療薬の臨床試験に積極的に取り組み、有効性と安全性の面で有望な結果を示している。大塚製薬は2023年7月、新規作用機序により迅速な規制承認を得た新薬の承認で注目を集めた。

さらに主要プレイヤーであるエーザイは、治療成果をモニタリングするデジタルヘルス技術に注力しており、2023年9月に発表されたテック企業との提携でその取り組みが注目された。市場動向としては、ファイザーがてんかん部門の市場評価額で顕著な増加を報告しており、これは認知度向上と医療進歩に起因する。課題はあるものの、グラクソ・スミスクラインやUCBといった企業の継続的な研究開発努力により、特に小児患者層における未充足ニーズへの対応を目指し、日本のてんかん市場は急速に進化している。

ここ数年の主要な進展が、日本のてんかん治療環境にとって前向きな方向性を示している。

将来展望

日本てんかん市場の将来展望

日本のてんかん市場は、治療法の進歩と認知度向上を背景に、2024年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.39%で成長すると予測される。

新たな機会は以下の分野に存在する:

- 遠隔患者モニタリングのための遠隔医療プラットフォームの開発。

- 遺伝子プロファイルに合わせた個別化医療への投資。

- てんかん管理に関する医療従事者向け教育プログラムの拡充。

2035年までに、てんかん市場は大幅な成長と革新を達成すると予想される。

市場セグメンテーション

日本てんかん市場 治療タイプ別見通し

- 抗てんかん薬

- 外科手術

- ケトジェニックダイエット

- 神経調節デバイス

- その他の治療法

日本てんかん市場 診断方法別展望

- 脳波検査

- 医療画像診断

- 身体検査

日本てんかん市場 てんかんタイプ別展望

- 部分てんかん

- 全般てんかん

- 混合てんかん

- その他のてんかんタイプ

日本てんかん市場 患者年齢層別展望

- 小児

- 成人

- 高齢者

- セクションI:エグゼクティブサマリーと主なハイライト

- 1.1 エグゼクティブサマリー

- 1.1.1 市場概要

- 1.1.2 主な調査結果

- 1.1.3 市場セグメンテーション

- 1.1.4 競争環境

- 1.1.5 課題と機会

- 1.1.6 今後の見通し 2

- 1.1 エグゼクティブサマリー

- セクションII:調査範囲、方法論および市場構造

- 2.1 市場導入

- 2.1.1 定義

- 2.1.2 調査範囲

- 2.1.2.1 調査目的

- 2.1.2.2 前提条件

- 2.1.2.3 制限事項

- 2.2 調査方法論

- 2.2.1 概要

- 2.2.2 データマイニング

- 2.2.3 二次調査

- 2.2.4 一次調査

- 2.2.4.1 一次インタビュー及び情報収集プロセス

- 2.2.4.2 一次回答者の内訳

- 2.2.5 予測モデル

- 2.2.6 市場規模推定

- 2.2.6.1 ボトムアップアプローチ

- 2.2.6.2 トップダウンアプローチ

- 2.2.7 データの三角測量

- 2.2.8 検証 3

- 2.1 市場導入

- セクションIII:定性分析

- 3.1 市場動向

- 3.1.1 概要

- 3.1.2 推進要因

- 3.1.3 抑制要因

- 3.1.4 機会

- 3.2 市場要因分析

- 3.2.1 バリューチェーン分析

- 3.2.2 ポーターの5つの力分析

- 3.2.2.1 供給者の交渉力

- 3.2.2.2 購入者の交渉力

- 3.2.2.3 新規参入の脅威

- 3.2.2.4 代替品の脅威

- 3.2.2.5 競合の激しさ

- 3.2.3 COVID-19の影響分析

- 3.2.3.1 市場への影響分析

- 3.2.3.2 地域別影響

- 3.2.3.3 機会と脅威の分析 4

- 3.1 市場動向

- セクションIV:定量的分析

- 4.1 てんかんタイプ別建設市場規模(百万米ドル)

- 4.1.1 部分てんかん

- 4.1.2 全身性てんかん

- 4.1.3 複合てんかん

- 4.1.4 その他のてんかんタイプ

- 4.2 治療法別市場規模(百万米ドル)

- 4.2.1 抗てんかん薬

- 4.2.2 外科手術

- 4.2.3 ケトジェニックダイエット

- 4.2.4 神経調節デバイス

- 4.2.5 その他の治療法

- 4.3 患者年齢層別市場規模(百万米ドル)

- 4.3.1 小児

- 4.3.2 成人

- 4.3.3 高齢者

- 4.4 診断方法別市場規模(百万米ドル)

- 4.4.1 脳波検査

- 4.4.2 医療画像診断

- 4.4.3 身体検査 5

- 4.1 てんかんタイプ別建設市場規模(百万米ドル)

- セクションV:競合分析

- 5.1 競合環境

- 5.1.1 概要

- 5.1.2 競合分析

- 5.1.3 市場シェア分析

- 5.1.4 建設分野における主要成長戦略

- 5.1.5 競合ベンチマーキング

- 5.1.6 開発件数に基づく建設分野の主要プレイヤー

- 5.1.7 主要な開発動向と成長戦略

- 5.1.7.1 新製品発売/サービス展開

- 5.1.7.2 合併・買収

- 5.1.7.3 ジョイントベンチャー

- 5.1.8 主要プレイヤーの財務マトリックス

- 5.1.8.1 売上高と営業利益

- 5.1.8.2 主要プレイヤーの研究開発費(2023年)

- 5.2 企業プロファイル

- 5.2.1 UCB(ベルギー)

- 5.2.1.1 財務概要

- 5.2.1.2 提供製品

- 5.2.1.3 主要動向

- 5.2.1.4 SWOT分析

- 5.2.1.5 主要戦略

- 5.2.2 Eisai (JP)

- 5.2.2.1 財務概要

- 5.2.2.2 提供製品

- 5.2.2.3 主要な進展

- 5.2.2.4 SWOT分析

- 5.2.2.5 主要戦略

- 5.2.3 Pfizer (US)

- 5.2.3.1 財務概要

- 5.2.3.2 提供製品

- 5.2.3.3 主要な進展

- 5.2.3.4 SWOT分析

- 5.2.3.5 主要戦略

- 5.2.4 Novartis (CH)

- 5.2.4.1 財務概要

- 5.2.4.2 提供製品

- 5.2.4.3 主要動向

- 5.2.4.4 SWOT分析

- 5.2.4.5 主要戦略

- 5.2.5 GlaxoSmithKline (GB)

- 5.2.5.1 財務概要

- 5.2.5.2 提供製品

- 5.2.5.3 主要な動向

- 5.2.5.4 SWOT分析

- 5.2.5.5 主要戦略

- 5.2.6 Bristol-Myers Squibb (米国)

- 5.2.6.1 財務概要

- 5.2.6.2 提供製品

- 5.2.6.3 主要な動向

- 5.2.6.4 SWOT分析

- 5.2.6.5 主要戦略

- 5.2.7 Sanofi(フランス)

- 5.2.7.1 財務概要

- 5.2.7.2 提供製品

- 5.2.7.3 主要な動向

- 5.2.7.4 SWOT分析

- 5.2.7.5 主要戦略

- 5.2.8 Johnson & Johnson(米国)

- 5.2.8.1 財務概要

- 5.2.8.2 提供製品

- 5.2.8.3 主要動向

- 5.2.8.4 SWOT分析

- 5.2.8.5 主要戦略

- 5.2.9 AbbVie(米国)

- 5.2.9.1 財務概要

- 5.2.9.2 提供製品

- 5.2.9.3 主要な動向

- 5.2.9.4 SWOT分析

- 5.2.9.5 主要戦略

- 5.2.1 UCB(ベルギー)

- 5.1 競合環境