❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

持続グルコースモニタリング(CGM)装置は、糖尿病患者の血糖値をリアルタイムで追跡・監視するよう設計された高度な医療機器です。この装置は、皮膚の下の間質液中のグルコース濃度を継続的に測定することで動作し、昼夜を問わず、ユーザーに血糖値の最新情報を提供します。CGMシステムは主に3つのコンポーネントで構成されています。すなわち、皮下に挿入してグルコース値を測定するセンサー、モニターやスマートフォン用アプリケーションにデータを送信するトランスミッター、グルコース値を表示するレシーバーまたはスマートフォンです。これらの機器で収集したデータにより、ユーザーはグルコース値を細かく監視し、傾向を把握し、食事、運動、投薬に関する情報を得た上で、効果的に病状を管理するための決定を下すことができます。CGM機器は糖尿病患者にとって貴重なツールであり、血糖値を積極的に管理し、低血糖や高血糖を予防し、糖尿病関連合併症のリスクを軽減することで、生活の質を向上させることができます。

日本における持続グルコースモニタリング機器の市場動向:

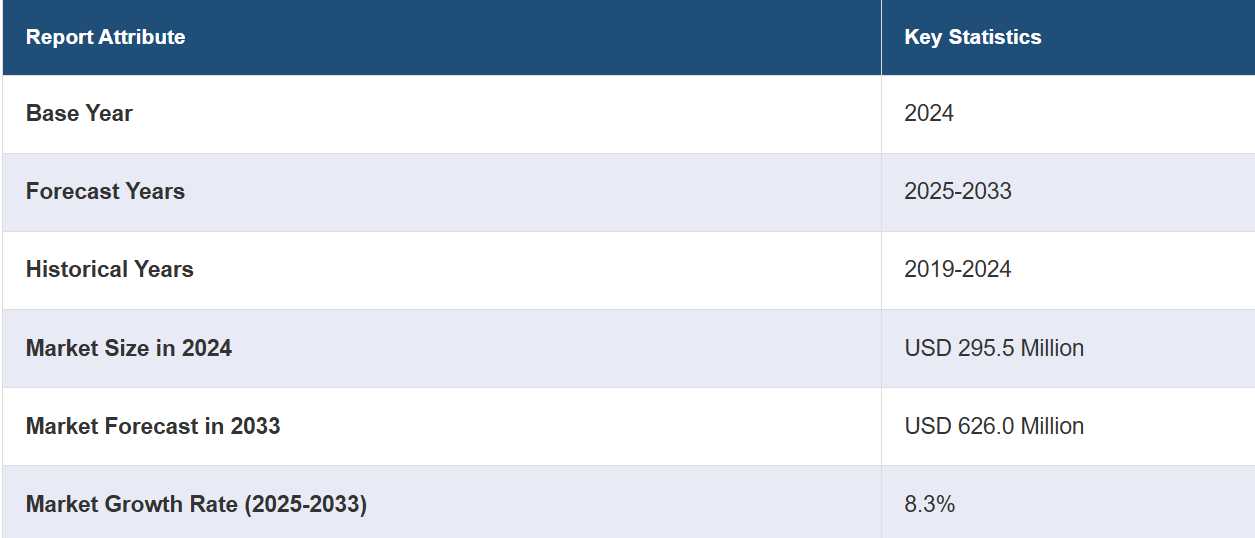

日本の持続グルコースモニタリング(CGM)機器市場は、糖尿病の患者数の増加と、国内の医療分野における先進的な医療技術の採用拡大を背景に、大幅な成長を遂げています。糖尿病患者数の増加と持続グルコースモニタリングの利点に対する認識の高まりにより、日本ではCGMデバイスの需要が著しく増加しています。この市場の特徴は、リアルタイムデータ送信、スマートフォンとの統合、カスタマイズ可能なアラートなどの先進的な機能を備えた革新的なCGMシステムが導入されていることで、糖尿病患者のニーズの進化に対応しています。使いやすいインターフェースの統合と、コンパクトで目立たない持続グルコースモニタリングデバイスの開発により、患者の間でこれらのモニタリングシステムの採用がさらに進み、より利便性が高く、より優れた血糖管理が可能になりました。さらに、糖尿病管理の促進を目的とした政府の積極的な取り組みや、主要な市場関係者による研究開発活動への投資の増加が、予測期間中の日本の市場成長を促進すると予測されています。

日本持続グルコースモニタリングデバイス市場のセグメンテーション:

IMARCグループは、市場の各セグメントにおける主要な動向の分析と、2025年から2033年までの国レベルでの予測を提供しています。当社のレポートでは、コンポーネントに基づいて市場を分類しています。

コンポーネントの洞察:

センサー

耐久性(レシーバーおよびトランスミッター

レポートでは、コンポーネントに基づいて市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには、センサーと耐久性(レシーバーおよびトランスミッター)が含まれます。

競合状況:

市場調査レポートでは、市場における競争環境の包括的な分析も提供しています。市場構造、主要企業のポジショニング、トップの勝利戦略、競争力のあるダッシュボード、企業評価の象限などの競争分析がレポートに記載されています。また、すべての主要企業の詳しいプロフィールも提供されています。

1 序文

2 範囲と方法論

2.1 本調査の目的

2.2 利害関係者

2.3 データソース

2.3.1 一次情報源

2.3.2 二次情報源

2.4 市場推定

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測手法

3 エグゼクティブサマリー

4 日本の持続グルコースモニタリング装置市場 – イントロダクション

4.1 概要

4.2 市場力学

4.3 業界トレンド

4.4 競合情報

5 日本の持続グルコースモニタリング装置市場の概観

5.1 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)

5.2 市場予測(2025年~2033年)

6 日本の持続グルコースモニタリング装置市場 – コンポーネント別内訳

6.1 センサー

6.1.1 概要

6.1.2 市場の歴史的および現在の動向(2019年~2024年)

6.1.3 市場予測(2025年~2033年)

6.2 耐久消費財(レシーバーおよびトランスミッター)

6.2.1 概要

6.2.2 歴史的および現在の市場動向(2019年~2024年)

6.2.3 市場予測(2025年~2033年)

7 日本の持続グルコースモニタリング装置市場 – 地域別内訳

7.1 関東地域

7.1.1 概要

7.1.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)

7.1.3 コンポーネント別の市場内訳

7.1.4 主要企業

7.1.5 市場予測(2025年~2033年)

7.2 関西/近畿地方

7.2.1 概要

7.2.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)

7.2.3 コンポーネント別の市場内訳

7.2.4 主要企業

7.2.5 市場予測(2025年~2033年)

7.3 中央/中部地域

7.3.1 概要

7.3.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)

7.3.3 コンポーネント別の市場内訳

7.3.4 主要企業

7.3.5 市場予測(2025年~2033年)

7.4 九州・沖縄地域

7.4.1 概要

7.4.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)

7.4.3 コンポーネント別の市場内訳

7.4.4 主要企業

7.4.5 市場予測(2025年~2033年)

7.5 東北地域

7.5.1 概要

7.5.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)

7.5.3 コンポーネント別の市場内訳

7.5.4 主要企業

7.5.5 市場予測(2025年~2033年)

7.6 中国地域

7.6.1 概要

7.6.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)

7.6.3 コンポーネント別の市場内訳

7.6.4 主要企業

7.6.5 市場予測(2025年~2033年)

7.7 北海道地域

7.7.1 概要

7.7.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)

7.7.3 コンポーネント別の市場内訳

7.7.4 主要企業

7.7.5 市場予測(2025年~2033年)

7.8 四国地域

7.8.1 概要

7.8.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)

7.8.3 コンポーネント別の市場内訳

7.8.4 主要企業

7.8.5 市場予測(2025年~2033年)

8 日本の持続血糖測定装置市場 – 競合状況

8.1 概要

8.2 市場構造

8.3 市場参加者のポジショニング

8.4 主な成功戦略

8.5 競争力ダッシュボード

8.6 企業評価クアドラント

9 主要企業のプロフィール

9.1 企業A

9.1.1 事業概要

9.1.2 製品ポートフォリオ

9.1.3 事業戦略

9.1.4 SWOT分析

9.1.5 主要ニュースとイベント

9.2 企業B

9.2.1 事業概要

9.2.2 製品ポートフォリオ

9.2.3 事業戦略

9.2.4 SWOT分析

9.2.5 主要ニュースとイベント

9.3 会社C

9.3.1 事業概要

9.3.2 製品ポートフォリオ

9.3.3 事業戦略

9.3.4 SWOT分析

9.3.5 主要ニュースとイベント

9.4 会社D

9.4.1 事業概要

9.4.2 製品ポートフォリオ

9.4.3 事業戦略

9.4.4 SWOT分析

9.4.5 主要ニュースとイベント

9.5 企業E

9.5.1 事業概要

9.5.2 製品ポートフォリオ

9.5.3 事業戦略

9.5.4 SWOT分析

9.5.5 主要ニュースとイベント

これはサンプルの目次であるため、社名は記載されていません。最終報告書には完全なリストが記載されます。

10 日本の持続血糖測定装置市場 – 産業分析

10.1 推進要因、阻害要因、機会

10.1.1 概要

10.1.2 推進要因

10.1.3 阻害要因

10.1.4 機会

10.2 ポーターのファイブフォース分析

10.2.1 概要

10.2.2 買い手の交渉力

10.2.3 売り手の交渉力

10.2.4 競争の度合い

10.2.5 新規参入の脅威

10.2.6 代替品の脅威

10.3 バリューチェーン分析

11 付録