❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

日本のRTDコーヒー市場-2024-2031年

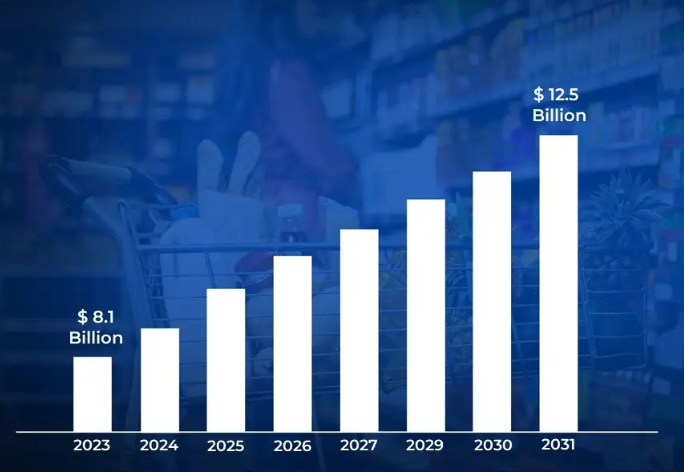

日本のRTD(Ready-to-Drink)コーヒー市場は、コーヒー文化が根付き、便利な飲料オプションに対する消費者の嗜好に後押しされ、引き続き好調を維持しています。同市場は、特にプレミアムおよび専門的な製品において、顕著な回復力と革新性を示しています。これにより、市場規模は2023年に81億米ドルを突破し、2031年には約125億米ドルに達する見込みです。

継続的な製品革新、消費者の嗜好の進化、プレミアムで機能的なRTDコーヒーの導入により、市場は持続的な成長を遂げています。健康志向の選択肢や持続可能なパッケージング・ソリューションの開発に注力することで、新たな市場機会が生まれています。RTDコーヒーの需要の高まりにより、市場は2024年から2031年にかけて年平均成長率8.91%で成長します。

日本のRTDコーヒー市場の定義/概要

日本のレディ・トゥ・ドリンク・コーヒーは飲料業界の重要なセグメントであり、日本の洗練されたコーヒー文化や外出時のライフスタイルに対応した淹れ立てのコーヒー飲料を提供しています。これらの製品は、風味の完全性と保存安定性を維持するために慎重な抽出と包装工程を経ており、日本の日常的な飲料消費パターンにおいて重要な役割を果たしています。このカテゴリーには、伝統的な缶コーヒーからプレミアムなガラス瓶入りオプションまで様々なフォーマットがあり、それぞれ異なる消費者の嗜好やシーンに対応しています。

RTDコーヒー製品は、朝の通勤から午後のリフレッシュメント、食後の飲料まで、様々な消費シーンで多様な用途があります。カフェイン含有量やリフレッシュ効果、淹れたてのコーヒーの代替品として、現代の日本人のライフスタイルの基本的な利便性を提供しています。さらに、これらの製品は、エネルギー補給から社交の場まで、多くの機能的な用途に役立っており、その多用途性と日本の飲料文化における本質的な役割を際立たせています。

日本におけるRTDコーヒーの将来は、プレミアム化の進展と健康志向の消費者動向によるチャンスに直面しています。市場の飽和やパッケージに関する環境への懸念といった課題がある一方で、抽出方法の技術的進歩や革新的なフレーバーへの需要の高まりは、市場拡大の大きなチャンスとなります。持続可能なパッケージングと天然素材への注力の強化は、製品の品質を維持しながら環境問題に対処するのに役立つ可能性があります。

拡大するプレミアムコーヒーのトレンドは日本のRTDコーヒー市場の成長をどのように促進しますか?

日本のプレミアムコーヒー市場の拡大は、RTDコーヒー市場成長の主な起爆剤となっています。伝統的なプレミアムRTDコーヒー製品も革新的なプレミアムRTDコーヒー製品も、特に都市部の消費者や若いプロフェッショナルの間で需要が高まっています。コーヒーの抽出と保存における技術の進歩は、RTDフォーマットでより本格的なコーヒー体験を可能にすることで、この市場拡大をさらに後押ししています。

研究開発により、コーヒーの複雑な風味とアロマをよりよく保持する抽出方法とパッケージング・ソリューションが改良され、プレミアムRTDオプションが目の肥えた消費者にとってより魅力的なものとなっています。特に、ユニークなコーヒーの産地と抽出方法への注目は、市場におけるプレミアム・セグメントの重要性を確固たるものにしています。同時に、クラフトコーヒー体験に対する消費者の関心の高まりは、少量生産品やスペシャリティコーヒーRTD製品に対する需要の増加につながり、製品開発戦略を形成しています。日本がコーヒー文化の進化を受け入れ続ける中、RTDコーヒー市場は、革新性と伝統的なコーヒーへの感謝の念とのバランスを保ちながら、持続的なプレミアム化を目指しています。

環境サステナビリティへの挑戦は日本のRTDコーヒー市場の成長にどのような影響を与えていますか?

日本のRTD(レディ・トゥ・ドリンク)コーヒー市場にとって、環境の持続可能性は課題であると同時にチャンスでもあります。ペットボトル、缶、その他の包装材が広く使用されているため、環境に対する懸念が大きく、特に日本では利便性と生態系への責任を両立させることへの圧力が高まっています。環境問題に対する消費者の意識の高まりと、包装廃棄物に関する政府の規制強化が相まって、メーカーが規制要件と消費者の期待の両方を満たすために革新しなければならない複雑な市場環境が生み出されています。

こうした課題に対処するため、RTDコーヒー業界では、リサイクル可能な素材や生分解性の代替品、廃棄物を減らす最小限のパッケージデザインなど、持続可能なパッケージング・ソリューションへの投資が増えています。さらに、メーカーは製品の品質を維持しながら二酸化炭素排出量を削減するため、持続可能な生産方法を模索しています。こうした取り組みは、企業が環境問題に対する消費者の価値観と一致することの重要性を認識し、企業の責任に向けた業界全体のシフトを反映しています。日本のRTDコーヒー市場は、環境配慮型パッケージと持続可能な慣行に注力することで、長期的な成長と市場の妥当性を確保しつつ、環境への影響を低減することを目指しています。

カテゴリー別アキュメンツ

ブラックコーヒーの優位性は種類別セグメントの成長をどのように促進するか?

ブラックコーヒーは、健康志向の消費者や伝統的なコーヒー愛好家への訴求を通じて成長を牽引し、市場のタイプ別セグメントで確固たる地位を維持しています。このセグメントの業績を支えているのは、RTDフォーマットで安定した品質と本格的なコーヒーの風味を保証する高度な抽出技術です。また、無糖・低カロリー飲料への需要の高まりや、若年層から熟年層まで幅広い層に受け入れられていることも、同分野の拡大を後押ししています。

近年の抽出技術や保存方法の進歩は、ブラックコーヒーの市場での地位を強化し、RTDカテゴリーでの継続的な成功を支えています。様々な飲用シーンに対応できる汎用性と、日常的な飲料ルーチンにおける不可欠な役割は、特にオフィスワーカーや通勤者の間で、その人気をさらに高めています。このような適応性とすっきりとした味わいのプロファイルにより、ブラックコーヒーは健康志向の消費者の需要に応える重要な製品として位置づけられており、メーカーは多様な消費者セグメントにおいて、利便性と本格的なコーヒー体験のバランスをとることができます。

コンビニエンスストアの重要性の高まりは、流通チャネル・セグメントの拡大をどのように促進しますか?

日本のレディ・トゥ・ドリンク(RTD)コーヒー市場において、コンビニエンスストアは主要な流通チャネルとして重要な役割を果たしています。高度な小売技術と、手軽に手に入る商品に対する消費者のニーズがますます高まる中、コンビニエンスストアはRTDコーヒーの普及の中心的存在となっています。これらの店舗では、冷蔵と常温の両方のRTDコーヒーの選択肢があり、様々な消費者の嗜好や消費シーンに対応しています。コンビニエンスストアは、24時間利用できる利便性と、外出先でも飲料を購入できることから、素早く満足のいく飲料を求める消費者にとって重要なタッチポイントとなっています。

メーカー各社は、コンビニエンスストアが広く存在することを利用し、新製品のトライアルや季節限定商品、独占発売を提供することで、製品の認知度と市場浸透を高めています。この戦略は、常連客を惹きつけるだけでなく、新規消費者の試飲を促すものでもあります。さらに、限定品や店舗限定のRTDコーヒーの提供が重視されるようになったことで、市場におけるコンビニエンスストアの重要性がさらに高まり、この分野での継続的な成長とイノベーションに拍車がかかっています。

国・地域別市場規模

確立されたインフラがRTDコーヒー市場における関東地域の優位性を促進?

関東地方は日本のRTD(レディ・トゥ・ドリンク)コーヒー市場の主要な牽引役であり、その主な理由は人口密集、都市集中、強固な流通網にあります。東京や横浜のような大都市があるこの地域では、RTDコーヒーの需要が高く、自動販売機、コンビニエンスストア、近代的な小売店が広く存在し、RTDコーヒー飲料を簡単に手に入れることができます。さらに、この地域には大手飲料メーカーが進出しており、効率的なコールドチェーン物流によって、多様な消費者の嗜好に合わせた幅広いRTDコーヒー製品が入手可能であるという利点もあります。

関東地域はまた、市場の革新においても重要な役割を担っており、目の肥えた消費者層にアピールするプレミアムな新製品を頻繁に発表しています。日本の飲料消費において中心的な役割を担っている関東地方のインフラは、RTDコーヒー産業の継続的な拡大・発展にとって不可欠な地域であり、全国的なイノベーションと市場成長の両方を牽引しています。

都市部の消費者層の拡大が関西の拡大を牽引?

労働人口の増加やライフスタイルの嗜好の進化を背景に、都市部での消費パターンが増加している関西地域は、RTDコーヒー市場にとって大きな成長機会となります。小売インフラへの投資の増加や革新的な商品の提供により、簡便な飲料オプションとしてのRTDコーヒーの需要は拡大しており、この分野への大規模な投資が誘致されています。地域の嗜好や文化的要因がこの傾向に拍車をかけており、地域の嗜好を満たすことに重点を置いた取り組みが、特殊なRTDコーヒー製品の開発を後押ししています。

近代的な小売店の拡大と自動販売機ネットワークは、商品へのアクセスを向上させ、購入の障壁を減らし、消費者の利便性を向上させています。これらの改善により、RTDコーヒーは便利なコーヒーソリューションを求める関西の消費者にとって、より魅力的なものとなっています。さらに、この地域特有の消費者の嗜好は、さまざまな消費者層に合わせたRTDコーヒーのソリューションの価値を高め、チャンスと課題の両方をもたらしています。このような要因から、関西地域は市場開拓の大きな可能性を秘めており、日本全体の幅広いカテゴリーの成長を支えています。

競争環境

日本のRTDコーヒー市場はダイナミックで競争の激しい市場であり、多様なプレーヤーが市場シェアを争っているのが特徴です。これらのプレーヤーは、提携、合併、買収、政治的支援などの戦略的計画の採用を通じて、その存在感を確固たるものにしようと躍起になっています。これらの企業は、多様な地域の膨大な人口に対応するため、製品ラインの革新に注力しています。

日本のRTDコーヒー市場で事業を展開している著名な企業には、以下のような企業があります:

-

- Suntory Holdings

- Coca-Cola Japan

- AGF (Ajinomoto General Foods)

- UCC Ueshima Coffee

- Kirin Holdings

- Pokka Sapporo

- Ito En

- DyDo DRINCO

- Asahi Group

- Nestlé Japan

最新動向

- 2024年3月、サントリーがプレミアムRTDコーヒーの新商品を発売。

- 2024年5月、UCCが持続可能なパッケージへの取り組みを拡大。

- 2024年4月、日本コカ・コーラが低糖質コーヒーの新商品を発売。

- 2024年6月、AGFが革新的なコールドブリューRTD製品を発売。

日本のRTDコーヒー市場:カテゴリー別

種類別

- ブラックコーヒー

- ミルクコーヒー

- フレーバーコーヒー

パッケージ

- 缶

- ペットボトル

- ガラス瓶

流通チャネル

- コンビニエンスストア

- スーパーマーケット

- 自動販売機

- オンライン小売

地域

- 関東

- 関西

- 中部

- 東北

1 日本RTDコーヒー市場の紹介

1.1 市場の概要

1.2 レポートのスコープ

1.3 前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 検証市場調査の調査方法

3.1 データマイニング

3.2 バリデーション

3.3 一次インタビュー

3.4 データソース一覧

4 日本RTDコーヒー市場の展望

4.1 概要

4.2 市場ダイナミクス

4.2.1 推進要因

4.2.2 抑制要因

4.2.3 機会

4.3 ポーターズファイブフォースモデル

4.4 バリューチェーン分析

4.5 規制の枠組み

5 日本RTDコーヒー市場:種類別

5.1 概要

5.2 ブラックコーヒー

5.3 ミルクコーヒー

5.4 フレーバーコーヒー

6 日本RTDコーヒー市場:パッケージ別

6.1 概要

6.2 缶

6.3 ペットボトル

6.4 ガラスびん

7 日本RTDコーヒー市場:流通チャネル別

7.1 概要

7.2 コンビニエンスストア

7.3 スーパーマーケット

7.4 自動販売機

7.5 オンライン販売

8 日本RTDコーヒー市場、地域別

8.1 概要

8.2 関東

8.3 関西

8.4 中部

8.5 東北

9 日本RTDコーヒー市場の競争環境

9.1 概要

9.2 企業シェア

9.3 ベンダーの状況

9.4 主要開発戦略

10 企業プロファイル

10.1 サントリーホールディングス

10.1.1 概要

10.1.2 業績

10.1.3 製品展望

10.1.4 主要な開発

10.2 日本コカ・コーラ

10.2.1 概要

10.2.2 業績

10.2.3 製品展望

10.2.4 主な展開

10.3 AGF(味の素ゼネラルフーヅ)

10.3.1 概要

10.3.2 業績

10.3.3 製品展望

10.3.4 主な展開

10.4 UCC上島珈琲

10.4.1 概要

10.4.2 業績

10.4.3 製品展望

10.4.4 主な展開

10.5 キリンホールディングス

10.5.1 概要

10.5.2 業績

10.5.3 製品展望

10.5.4 主な展開

10.6 ポッカサッポロ

10.6.1 概要

10.6.2 業績

10.6.3 製品展望

10.6.4 主な展開

10.7 伊藤園

10.7.1 概要

10.7.2 業績

10.7.3 製品展望

10.7.4 主な展開

10.8 ダイドードリンコ

10.8.1 概要

10.8.2 業績

10.8.3 製品展望

10.8.4 主な展開

10.9 アサヒグループ

10.9.1 概要

10.9.2 業績

10.9.3 製品展望

10.9.4 主な展開

10.10 ネスレ日本

10.10.1 概要

10.10.2 業績

10.10.3 製品展望

10.10.4 主要開発

11 主要な開発

11.1 製品の上市/開発

11.2 合併と買収

11.3 事業拡大

11.4 パートナーシップと提携

12 付録

12.1 関連レポート

❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖